新闻中心

当“真理之光”邂逅“数字浪潮”——三亚学院马克思主义学院教师共探思政教育新范式(二)

2025-04-25 12:16:48148

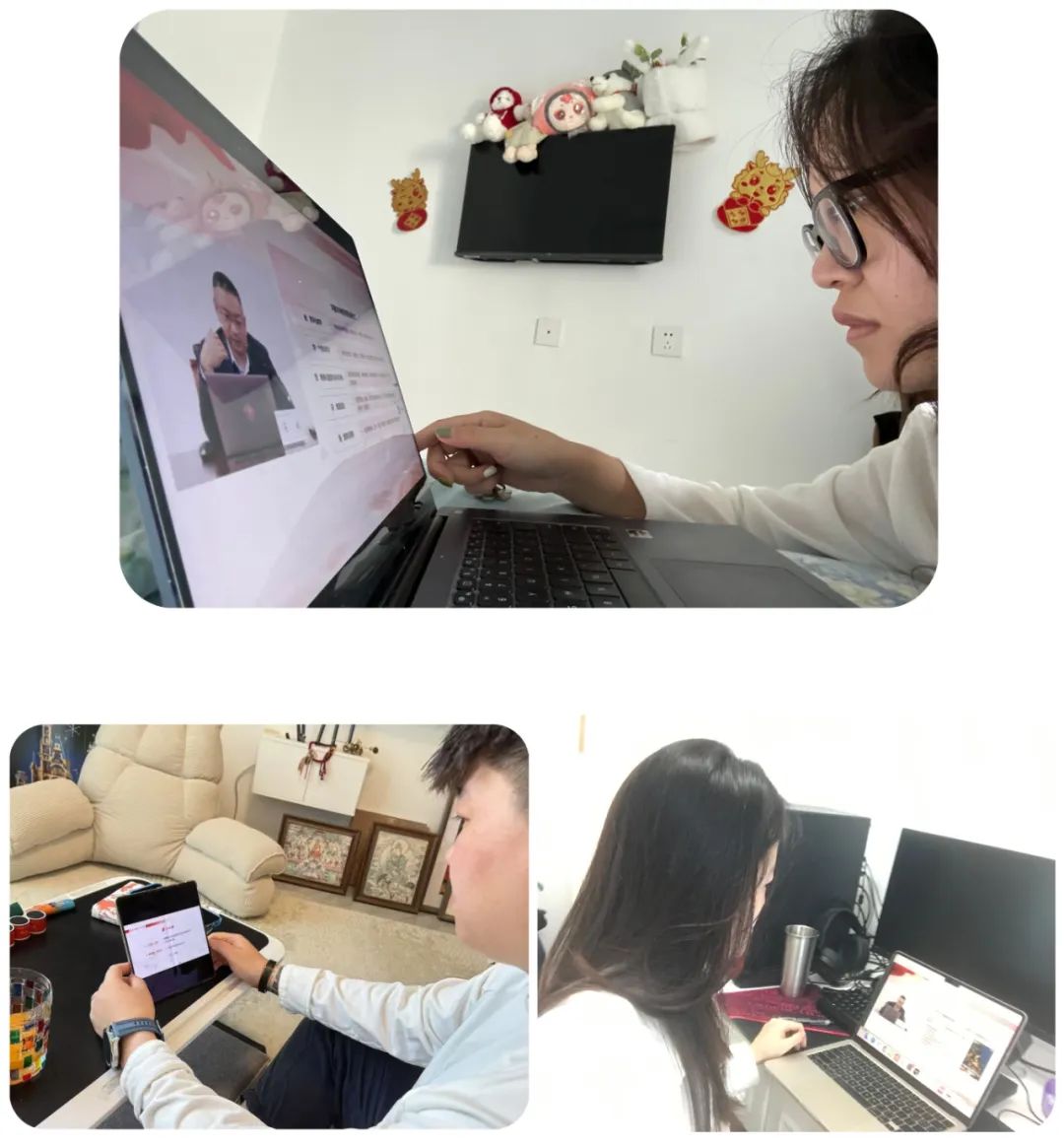

在人工智能技术席卷教育领域的浪潮中,思政课如何既坚守“真理力量”的底色,又乘风破浪驶向数字化未来?近日,三亚学院马克思主义学院教师团队通过聆听全国高校思想政治理论课教师“周末理论大讲堂”专家对人工智能与教育的剖析后,一场关于“守正”与“创新”的深度思考在笔尖流淌,一份以技术为笔、以初心为墨的育人答卷正徐徐展开……

王彦玲老师:

通过本次学习,结合党的二十大关于科技强国的重要论述,我深刻认识到科技创新已成为大国博弈的核心战场。党中央将科技自立自强作为国家发展的战略支撑,体现了深远的全局性谋划。

作为新时代思政教育者,我深切体会到"关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的"这一论断的深刻内涵。从芯片制造到航天工程,我国科技工作者突破"卡脖子"技术的奋斗历程,让我既感受到差距压力,更激发出使命担当。当前,新一轮科技革命与产业变革深入发展,我们既要增强原始创新能力,构建新型举国体制,也要深化科技体制改革,推动产学研深度融合。我认识到,建设科技强国需要每个公民的参与。在今后工作中,我将立足本职岗位提升数字化素养,积极参与技术攻关团队,为突破基础软件、高端装备等领域的瓶颈贡献智慧。坚信通过代代科技工作者的接续奋斗,我国必将实现从"跟跑"到"并跑"再到"领跑"的历史性跨越。

刘昕老师:

参加此次AI教学培训让我深受启发。AI技术为教育领域带来了前所未有的机遇,它不仅能够个性化学习路径,提升教学效率,还能通过智能分析帮助教师精准把握学生的学习需求。培训中,我尤其对AI辅助的自动化评估系统和智能答疑工具印象深刻,这些工具可以极大减轻教师的重复性工作,让我们有更多精力投入教学设计和学生互动。

然而,AI的应用也需谨慎。如何在技术辅助下保持教育的温度,避免过度依赖算法,是值得思考的问题。未来,我计划将AI工具融入课程设计,例如利用智能平台进行学情分析,同时结合人文关怀,探索“AI+教师”协同育人的新模式。此次培训让我更加明确,技术终究是工具,教师的创造力和引导作用始终不可替代。

秦学亮老师:

从思政教育视角看,AI对教育的挑战集中于两方面:其一,知识获取的“便捷化”可能弱化学生深度思考能力,如过度依赖AI生成答案,消解“知行合一”的实践品格;其二,信息茧房与价值多元易冲击学生正确价值观,与思政课“立德树人”目标形成张力。

应对之策需立足“守正创新”:守正,即坚守教育本质——通过思政课强化理想信念教育,引导学生以社会主义核心价值观辨伪存真,在“为何学”的追问中锚定学习初心;创新,即善用AI赋能教学,如设计“AI辅助+人工思辨”结合的任务,让技术成为拓展认知边界的工具而非替代思考的“拐杖”。教师更需以身作则,在课堂中展现辩证思维,让学生在辨析技术利弊中筑牢思想根基,使AI真正服务于“培养什么人、怎样培养人”的教育根本问题。

高小迪老师:

人工智能为教育带来了诸多变革,但挑战也接踵而至。一方面,部分教师可能因技术应用不熟练而产生抵触情绪,担心被替代。另一方面,学生过度依赖智能工具,可能导致自主思考能力下降。此外,数据隐私和安全问题也不容忽视,学生信息泄露风险增加。

面对这些挑战,我们应积极应对。教师需加强培训,提升数字素养,将人工智能融入教学,成为其助力者而非被取代者。学校要引导学生正确使用智能工具,培养其批判性思维,使其在享受便利的同时保持独立思考。同时,建立健全数据保护机制,确保学生信息安全。只有这样,人工智能才能更好地服务于教育,推动教育高质量发展。

梁娅老师:

通过本次学习,结合党的二十大关于科技强国的重要论述,我深刻认识到科技创新已成为大国博弈的核心战场。党中央将科技自立自强作为国家发展的战略支撑,体现了深远的全局性谋划。

作为新时代思政教育者,我深切体会到"关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的"这一论断的深刻内涵。从芯片制造到航天工程,我国科技工作者突破"卡脖子"技术的奋斗历程,让我既感受到差距压力,更激发出使命担当。当前,新一轮科技革命与产业变革深入发展,我们既要增强原始创新能力,构建新型举国体制,也要深化科技体制改革,推动产学研深度融合。我认识到,建设科技强国需要每个公民的参与。在今后工作中,我将立足本职岗位提升数字化素养,积极参与技术攻关团队,为突破基础软件、高端装备等领域的瓶颈贡献智慧。坚信通过代代科技工作者的接续奋斗,我国必将实现从"跟跑"到"并跑"再到"领跑"的历史性跨越。

石爽老师:

通过“周末理论大讲堂”专家对人工智能与教育的剖析,深刻认识到这场技术变革带来的双重影响。一方面,AI凭借个性化学习、智能辅导等优势重塑教育模式,却也冲击传统教学秩序,引发知识权威性、教师角色定位等深层思考。 专家提出的应对策略极具启发性,强调需构建人机协同的教育生态,教师要向学习引导者转型,善用AI优化教学;教育体系则需强化学生数字素养与批判性思维培养。未来,我将以开放姿态拥抱技术,主动探索创新教学方法,让人工智能真正成为推动教育高质量发展的助力。

石冰宇老师:

在芯片断供与量子计算机轰鸣声中,"科技强国"已非选择题,而是生存命题。历史证明,真正的强国并非技术应用者,而是文明范式的创造者。当我们在北斗卫星与超算领域突围时,更需警惕创新土壤的荒漠化:教育流水线批量生产着解题工具人,资本市场追逐着流量变现的捷径,这种功利主义正在消解着真正的创新基因。

日本精密制造与德国工业4.0的崛起揭示:科技突破本质是文明生态的进化。我们需要重构"科技树"的生长逻辑——让基础研究获得超越KPI的耐心,让工程师精神重获社会尊崇,让跨界碰撞成为创新常态。特斯拉用物理思维解构汽车,Space X以互联网思维重塑航天,这些颠覆印证着:科技革命的本质是思维范式的跃迁。

当人工智能开始编写代码,人类文明的护城河正从技术层面向哲学维度迁移。科技强国的终极较量,将是对人性价值的坚守与文明境界的超越。在这个意义上,每个突破卡脖子的技术攻关,都是对文明基因的重新编码。