新闻中心

读书·修身·养德(六)

2025-05-06 20:41:5760

编者按:

在信息纷繁、节奏飞快的当下,“读书”的意义常被简化为获取知识或消遣娱乐的工具。但回望中华文明千年文脉,读书始终被视为修身养德的基石——它不仅是知识的积累,更是精神的淬炼、人格的觉醒。古人云“腹有诗书气自华”,字句背后暗含着读书对心性潜移默化的塑造:读《论语》可见君子慎独的操守,览《道德经》能悟天人合一的智慧,观《传习录》则窥见“知行合一”的实践品格。在功利主义盛行的今天,重提“读书修身养德”恰是对抗精神浮躁的一剂良方——当我们以书为镜,照见的是内心的澄明;以书为尺,丈量的是道德的边界。即日起,本栏目聚焦古今中外的阅读智慧,愿与读者共寻一方书卷天地,在字里行间修得澄澈心性,养出浩然之气。

本期嘉宾:马克思主义学院张耕辅老师

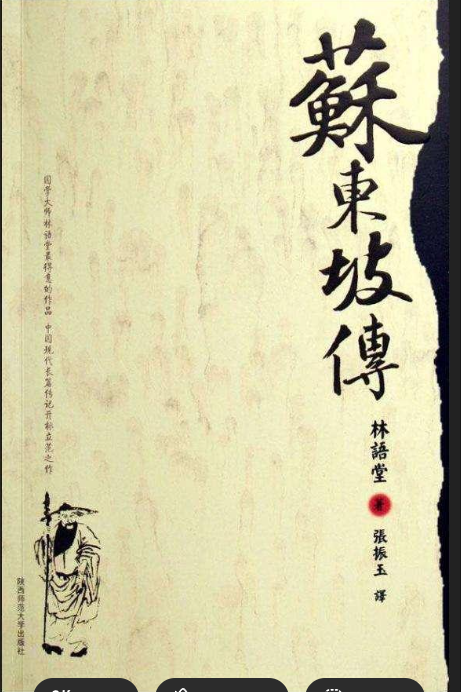

读《苏东坡传》 体味快意人生

翻开林语堂笔下的《苏东坡传》,仿佛打开了一扇通往北宋的时空之门。这位被称作“北宋第一网红”的文人,用他跌宕起伏的一生,为我们诠释了什么是真正的快意人生。

一、诗词为舟 载动千年悲欢

苏东坡的文学才华堪称空前绝后。从“大江东去”的豪迈到“十年生死两茫茫”的深情,从西湖的“淡妆浓抹”到明月的“阴晴圆缺”,他的笔端流淌着中国人共同的情感记忆。这些金句历经千年仍萦绕耳畔:劝人豁达时说“天涯何处无芳草”,享受当下时吟“诗酒趁年华”,迷茫时安慰“人生如逆旅,我亦是行人”。读其诗词,不仅是欣赏文字之美,更是与一个有趣的灵魂对话。

二、豁达为盾 笑对人生风雨

苏轼的一生堪称“不是在贬谪,就是在去贬谪的路上”。乌台诗案的打击,新旧党争的倾轧,都没能击垮这个“无可救药的乐天派”。被贬黄州,他开垦东坡、夜游赤壁;流放岭南,他笑称“日啖荔枝三百颗”;儋州荒蛮,他仍教书育人。这种“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”的洒脱,让逆境成了滋养性灵的沃土。

三、赤子之心 兼济天下苍生

苏轼的伟大,更在于他始终未改的赤子之心。反对王安石过激变法时,他“如蝇在口,必吐之为快”;见民间杀婴陋习,他立即上书请求禁止;治理杭州时,他疏浚西湖修筑苏堤。正如林语堂所言,他既是“悲天悯人的道德家”,又是“黎民百姓的好朋友”,用行动诠释了“一点浩然气,千里快哉风”的士大夫精神。

四、生活为诗 处处皆是风景

这位全能天才的身份令人惊叹:散文家、书法家、画家、酿酒师、美食家、工程师...他发明了东坡肉,尝试酿酒工艺,与农夫村妇谈笑风生。在苏轼眼中,清风明月是“造物者之无尽藏”,甚至贬谪途中的烟雨也成了审美的对象。这种将生活过成诗的艺术,正是现代人最需学习的智慧。

读罢《苏东坡传》,恍然明白:快意人生不在境遇顺遂,而在心灵自由。当我们困于时代的“快”节奏时,不妨学学苏轼——以诗词涵养性情,以豁达面对挫折,以赤诚对待他人,以审美点亮平凡。千年已过,那个在赤壁江月下放歌的身影,依然为我们指引着心灵的原乡。