新闻中心

让“手绘地图”激活思想政治教育跨界育人全新活力(二)

2025-01-31 12:33:49157

为高质量推出具有特色化、实物化、社交化、年轻化、网感化的实践教学成果,集中展现全国各地“大思政课”建设进展和育人成效,近日,教育部组织开展高校思政“手绘地图”主题育人项目,我院积极响应落实,第一时间组建跨学科师生团队深入海南省“大思政课”实践教学基地,用情挖掘场馆特色思政元素、用心探究思政资源转化路径,让基地育人空间、资源、机制充满“思政味”,是思想政治教育跨界育人的一次有益探索。

一、实践教学基地

三亚学院新能源与智能网联汽车工程中心

二、对应课程章节

《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》第七章 社会主义现代化建设的教育、科技、人才战略 第三节 科技强则国家强

三、实践成果展示

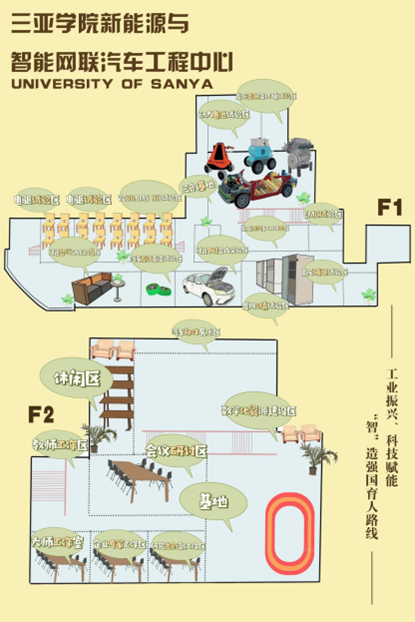

工业振兴、科技赋能——三亚学院新能源与智能网联汽车工程中心“智”造强国育人路线“手绘地图”

工业振兴、科技赋能——从三亚学院新能源与智能网联汽车工程中心看汽车工业发展彰显的民族工业历程

四、活动纪实

为加深学生对我国民族工业发展变迁的了解,深入体会新时代伟大变革,帮助学生能以青年视角挖掘实践教学基地的思政元素,创作优质的“手绘地图”主题育人作品,1月1日—1月20日,由三亚学院思想政治教育、风景园林等专业组成的跨学科调研团队在专业教师王蕊蕊指导下,赴三亚学院新能源与智能网联汽车工程之星开展“手绘地图”主题育人项目实践活动。

科学技术深刻地影响着国家的命运,人民的未来,深刻地改变了人民群众的生活。本次实践活动立足三亚学院新能源与智能网联汽车工程中心的构型布局,描摹了三亚学院所背靠的吉利集团所引领的汽车工业发展的宏伟路径,不仅透视了我国民族工业从一无所有,到今天蓬勃发展,再到未来无限进步的生动实践历程。更是我国汽车产业发展壮大的生动缩影。配套的教学资源通过“移步换景”,领略三亚学院新能源与智能网联汽车工程中心的发展成就,与党的战略方针和国家发展需求同频共振,紧密联系。充分彰显了企业对党和国家办学目的积极响应,也体现了企业对人才培养的重视。

项目策划与方案设计。在工业振兴与科技赋能的大背景下,为充分体现出汽车工业发展彰显的民族工业发展历程,调研小组深入调研三亚学院新能源与智能网联汽车工程中心。经过多次研讨与论证,团队精心策划了一套完整的方案,通过“手绘地图”的形式,展现出新能源与智能网联汽车领域的科技前沿与工业振兴的愿景。方案不仅涵盖了技术路线、教育资源整合、实践基地选择等多个方面,还确保了各个环节的紧密衔接与一体成型,为后续活动的顺利开展奠定了坚实基础。

项目组织与团队协同。为确保方案的顺利实施,调研小组进行了巧妙的组织安排。小组内部形成了多个专业小组,包括绘画、摄影、文字等,在明确分工的基础上,各小组成员充分发挥各自的专业优势,协同共进,共同推进项目的各项工作。

理论与实践双向融合。调研小组注重理论与实践的双向融合。通过实地考察,不仅让成员们收集到了大量关于汽车制造业的资料,还让学生亲身体验科技赋能下的工业振兴成果。通过线上研究与线下调研相结合的方式,小组不仅积累了丰富的理论知识与实践经验,还成功绘制出了一份高质量的“手绘地图”。这份地图不仅展现了新能源与智能网联汽车领域的科技魅力,还融入了强国育人的理念与愿景,为三亚学院乃至整个行业的人才培养提供了宝贵的资源与支持。

五、调研报告

工业历程融合产教成果,思政教育开创育人新篇

三亚学院新能源与智能网联汽车工程中心,是三亚学院与吉利控股集团联合建设的教学科研实验平台。作为学校“塔工程”的重要成果之一,工程中心秉承校企合作、产教融合的核心理念,依托车辆工程、能源工程以及电子工程三大核心实验中心,精心构筑起实验与实训并重的创新教学平台。

一、中心历史由来

新能源与智能网联汽车工程中心是三亚学院与吉利控股集团携手建设的高水平教学科研实验平台,归属于三亚学院的新能源与智能网联汽车学院。该中心致力于响应国家“双碳”目标和新能源汽车发展战略,利用吉利控股集团在新能源汽车领域的科技优势,培养适应数字经济时代产业转型升级发展需求的技术人才。

自2023年9月新能源与智能汽车海南工程中心经海南省发展和改革委员会批准成为三亚学院首个省级工程研究中心以来,该中心已成为海南自贸港具有引领作用的新能源与智能汽车创新基地。

二、实践资源

(一)车辆工程实验中心

以整车结构为基础,三电系统、智能网联技术为核心,下设新能源汽车三电实验室、智能网联汽车联合创新实验室、新能源与智能汽车检测评估实验室等。这些实验室提供了从新能源汽车三电系统基本性能实验到智能网联汽车车路协同测试的全方位实践环境。

(二)能源工程实验中心

以新能源科学与工程、储能科学与工程专业需求为建设目标,下设基础化学与电化学实验室、先进电池实验室、光伏与微电网实验室等。这些实验室专注于新能源动力核心技术的研究与开发,为学生提供了深入了解新能源技术的实践平台。

(三)电子工程实验中心

面向车载系统应用场景,构建产品思维导向的实验教学体系。学生可以在此进行车载系统相关的研发与测试工作。

三、实践建议

基于调研的实地考察与深入分析,我们发现,三亚学院新能源与智能网联汽车工程中心从课程思政融合,到汽车工业精神弘扬,再到红色文化资源利用的缺乏,这些问题均成为制约汽车工业教育与科研进步的关键因素。针对该问题,调研小组提出一系列针对性实践建议,为汽车工业的持续发展与持续发展贡献力量。

(一)融合专业教育,强化课程思政

新能源与智能网联汽车工程中心在教学科研中,存在思政教育融合不足的问题,导致学生缺乏对国家、民族和行业的深刻认同。为深化课程思政融合,工程中心应探索有效途径,如专业课程中穿插汽车工业发展历史、国家政策等内容,结合民族工业改革背景,引导学生思考个人发展与国家民族命运的联系,培养全面发展的优秀人才。

(二)弘扬工业精神,激励创新发展

在民族工业改革背景下,新能源与智能网联汽车工程中心在培养学生过程中,存在对自强不息、勇于创新、艰苦奋斗等民族工业精神弘扬不够的问题。这些精神是激励学生投身该领域、推动民族工业发展的重要动力。因此,工程中心应加强民族工业精神教育,通过实践活动、讲座等形式,让学生在掌握专业技能的同时,深刻理解和传承这些宝贵精神。

(三)红色文化润心灵,实践体验筑根基

三亚学院新能源与智能网联汽车工程中心所在地的海南三亚具有丰富的红色文化资源,但可能未充分利用,导致学生缺乏生动的思政实践体验。为改善此状况,工程中心应加强与红色文化资源的联系,组织学生参观教育基地、参与文化活动,亲身感受红色文化魅力,增强民族认同感。同时,结合行业特点开发特色课程和实践项目,以红色文化为引领,全面提升学生的思政素养和实践能力。

调研小组借“手绘地图”项目之机,深入三亚学院新能源与智能网联汽车工程中心,透视汽车工业发展,彰显民族工业在改革开放浪潮中的奋进历程。民营企业勇担时代重任,发挥产业引领与学校人才培养的双重优势,校企合作、产教融合成果斐然,成为时代变迁与成就的有力见证。